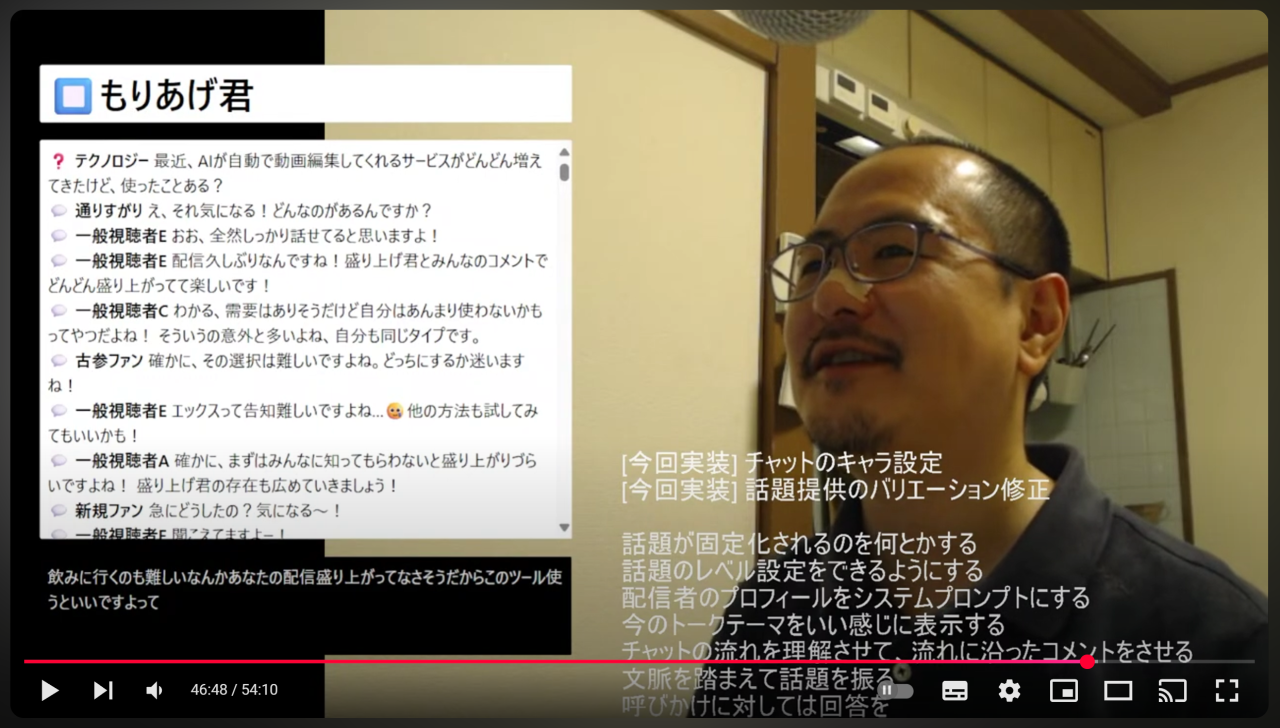

もりあげ君のプロトタイピング

「一人で喋るのは難しいので、誰かが相槌を打ったり話題提供してほしい」という欲求は、テクノロジーの発達とともに「目の前に誰もいないけれども喋る」という機会が生まれニーズが増している。

古くはこちら葛飾区亀有公園前派出所 95 巻(1995 年)収録の「留守電用あいづちくんの巻」では、留守番電話で要件を一方的に伝えるのが難しいという問題を解決するために、こちらが喋ると適当なタイミングで相槌を打ってくれたり、数秒間黙ると向こうから話題を振ってきたりするシステムがフィクションとして登場していた。

その後、2025 年には名古屋大学の東中竜一郎教授の研究グループによって J-Moshi という相槌システムの試作が登場したり、

相手の話を聞きながら話す、まるで人間のような対話 日本語で初のAI同時双方向対話モデル J-Moshiを開発

GMOペパボによって waiwai-ai という配信をコメントで盛り上げるシステムが作られたりしている。

視聴者と同様に配信をコメントで盛り上げるwaiwai-aiを作った話 - Pepabo Tech Portal

俺が愛聴しているネットラジオ TWOSHOT でも、(どの回だったか忘れてしまったが)「配信をしているときにコメント欄が止まるとさみしいので AI にコメントで盛り上げてほしい」という旨の話があったりと、これは確実にニーズがあるのだから作ってみようかなと思って作ったのが冒頭のスクリーンショットに写っている「もりあげ君」である。

(2025-07-14 追記 : 2025/07/13収録 分で再びその話題が出た)

やっていることをざっくりと説明すると、まず Web Speech API によって、ウェブブラウザで起動しているもりあげ君に文字起こしをさせている。そして、その文字起こしの内容を適当なタイミングで以下のようなランダム性を持たせた OpenAI API のキャラクターによって適当なコメントを書かせているのである。(YouTube のコメント欄に書き込みするのではなく、あくまでブラウザ上のコメント風の文字列を出してキャプチャしているだけだが)

const charactors = ["新規ファン", "古参ファン", "アンチ", "通りすがり", "一般視聴者A", "一般視聴者B", "一般視聴者C", "一般視聴者D", "一般視聴者E"];

const charactor = charactors[Math.floor(Math.random() * charactors.length)];

const input = `あなたはYouTubeの配信を見ている${charactor}です。以下の発言に対して、コメントを1~2行で返してください。\n\n発言:「${transcript}」`;

さらにこち亀のアイデアを拝借して、数秒間の沈黙があった場合、適当な話題を振ってくれるシステムも搭載している。スクリーンショットで言うと一行目の ❓️ マークに続く「最近、AIが自動で動画編集してくれるサービスがどんどん増えてきたけど、使ったことある?」というコメントがそれだ。

三回ほど自分で配信で使いながらチューニングしてみたところ、なかなかいい感じにコメントをしてくれるようになり、配信にコメントが来ないさみしさが薄れるのはもちろんのこと、適度な話題提供によって会話に詰まるというようなことがなくなった。

わりと上手く行っている。

しかし、問題はここからで、このシステムを誰にどう使ってもらうかである。

まず俺には配信者の知り合いなどはいないし、配信者にリーチする方法が全くわからない。

俺がもりあげ君を使って配信していたところで、チャンネル登録者数が 10 人程度しかいないチャンネルなので、そこから広がることも期待できない。(もりあげ君を使った配信にコメントしてくれた人間の視聴者は一人だけだ)

かといって、あまりコメントが付いていない配信者に「このシステムを使ってください」と売り込むのは、「あなたの配信は盛り上がってないですね」と言ってるのと同義で、ほとんどケンカを売っているようなものである。

「詰んだ」

詰んでいます。

わりと良いものができたと思ったけれども、使ってくれる人にリーチできないのであれば、サービスとして提供したりオープンソースとして提供したりしても意味ないので、このシステムはこのまま塩漬けだ。

もしこの記事を読んでいる人で「配信に使ってみたいな」という人がいたら連絡をください。サービスとしてか、ソースをそのままか、何かしらの手段で使えるような形で提供するので…

もしくは、これは大したシステムでもないので、同じようなものを作って使ってみてください。

結構楽しく配信できるのは保証しますよ!